স্মরণে এনে জ্ঞাপিত করছি

আমার পূর্বপুরুষকে বয়ানে,

যেখানে মিশে ছিল প্রাকৃতজন

রাঢ়, বরেন্দ্র, বঙ্গ আর সমতটে।

বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম সৃষ্টি ‘চর্যাপদ’। ৬৫০ অব্দে পাওয়া এই কাব্য আজো স্বমহিমায় ভাস্কর হয়ে আছে আলো আঁধারের খেঁয়াতে। ভেঁসে এসেছিল প্রাপ্ত সাড়ে ছেচল্লিশটির পদের প্রতিটি অক্ষরে; তখনকার সমাজ ব্যবস্থা, দুঃখকথা আর আবহ জীবনের বন্দনা। যেমন- চর্যার তেত্রিশনং পদের স্রষ্টা ঢেণ্ডনপা লিখেছেন,

‘হাড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেসী’

অর্থ হাঁড়িতে ভাত নেই, অথচ প্রতিদিন প্রেমিকারা এসে ভীড় করে। চর্যার প্রতি পদে বিধৃত হয়েছে বৌদ্ধ ধর্মের তত্ত্বকথাতে। কিছু পংক্তিতে ভেসে এসেছে তৎকালীন শাসকের হাতে সাধারণ মানুষের চর্বিত চর্মনের কথা। সেই আলো আঁধারির আরো এক প্রস্থ ভেসে আসে আধুনিক এক প্রাকৃতজনের কলমের ডগাতে।

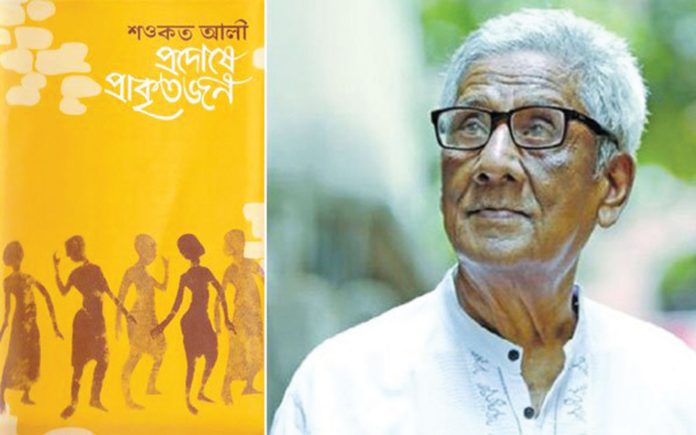

আদিম পুরুষের সেই চিত্র গুহামানবের মতো লিপির অক্ষরে বয়ান করা শব্দশ্রমিকের নাম শওকত আলী। বইটির নাম বিন্যস্তকরণে দেখা যায় ‘প্রদোষ’ শব্দের আভিধানিক অর্থ সায়াহ্নকাল, সন্ধ্যাবেলা অথবা সংকটকাল।

তবে শওকত আলীর ‘প্রদোষে প্রাকৃতজন’ শব্দজোড়ায় ‘প্রদোষ’ শব্দের অর্থ বিপর্যস্ত অবস্থা, বিপর্যয় বা অসহনীয় অবস্থা হতে উত্তরণের প্রয়াস প্রভৃতি। অতি সাধারণভাবেই সেখানে ‘প্রাকৃতজন’ শব্দের অর্থ পাওয়া যায় সাধারণ জনগণ, ক্ষমতাহীন জনসাধারণ, অবহেলার শিকার গোষ্ঠী। অর্থাৎ প্রদোষে প্রাকৃতজন শব্দগুচ্ছের অর্থ হলো: সংকটে সাধারণ জনগণ অথবা দেশ!

উপন্যাসের মূলে প্রবেশ করার আগে একটু ইতিহাসের গোড়াতে বিচরণ করে আসি। প্রাচীন যুগের বঙ্গপ্রদেশ এখনকার বাংলার মত কোনো অখণ্ড রাষ্ট্র বা রাজ্য ছিল না। ছোট ছোট ভাগে বিভক্ত এসব অঞ্চলগুলো জনপদ নামে উজ্জ্বল হয়েছিল বাংলার ভূমিতে। গৌড়, বঙ্গ, পুন্ড্র, সমতট, বরেন্দ্র, হরিকেল, তাম্রলিপ্ত, চন্দ্রদ্বীপ; এছাড়াও, বৃহওর প্রাচীন বাংলার দণ্ডভুক্তি, উত্তর রাঢ়, দক্ষিন রাঢ় আর বাংলা নামে অনেক শক্তিশালী জনপদ ছিল।

জনপদগুলো ছয় থেকে সাত শতক পর্যন্ত প্রাচীন বাংলাতে ভিন্ন ভিন্ন নামে গড়ে উঠে। সপ্তম শতাব্দীর দিকে গৌড়রাজ শশাঙ্কের উত্থান ঘটে। তিনি মুর্শিদাবাদ হতে উৎকল (উত্তর উড়িষ্যা) পর্যন্ত সমগ্র এলাকা সংঘবদ্ধ করেন। তারপর থেকে বাংলা তিনটি জনপদ নামে পরিচিত হয় পুন্ড্রবর্ধন, গৌড় আর বঙ্গ।

বাকি সব জনপদ বিলীন হয়ে যায় আভিজাত্যপূর্ণ এই তিনটির মাঝে! পাল শাসন এবং সেন শাসনের দিকে যদিও অনেকটা পূর্ণতা লাভ করে বিভক্ত জনপদগুলো। শওকত আলীর প্রদোষে প্রাকৃতজনের প্রতিটি লাইন যেন এক করুন বয়ান বাংলার এই জনপদগুলোর প্রতি কোণের! তেরো শতকের প্রথম দিকে আফগান গোত্রের তুর্কি মুসলিম সেনাপতি বখতিয়ার খলজি নদীয়া আক্রমণ করে সেনবংশের লক্ষন সেনের রাজত্বে।

আমাদের উপন্যাসের ভিত্তির শুরু এখান থেকেই। উপন্যাসের শুরু বরেন্দ্রভূমির রজতপটের আত্রেয়ীর তীরে। বিল্বগ্রাম থেকে গুরু বাসুদেব থেকে অনাহুত কারণে নদীযোগে নবগ্রামের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ে মৃৎশিল্পী শ্যামাঙ্গ।

মন্দিরের পুত্তলিকা বানিয়ে জীবনের অবয়ব গড়ে শ্যামাঙ্গের। তার রুচিবোধ আর আচরণ আকর্ষণীয় বাঁধনে গড়া। কিছুটা পেরিয়ে ঘটনাক্রমে আত্রেয়ীর তীরে শ্যামাঙ্গের সাথে দেখা হয় এক পৌঢ় এর সাথে। কথোপকথনের এক পর্যায়ে সে বুঝতে পারে সামনেই উজুবট গ্রাম। সেই উজুবটের পথেই শ্যামাঙ্গের সাথে পরিচয় লীলাবতীর! সাথে সখি মায়াবতী।

লীলাবতীর সখী মায়াবতীর স্বামী ক্ষেত্রকরের সন্তান। নাম বসন্তদাস। অনেকদিন ধরে নিরুদ্দেশ, বাণিজ্যে যাওয়ার পরে তার কোনো হদিশ নেই। তাই বিবাহিত হয়েও যাপিত জীবনে মায়াবতী বোঝা। আর লীলাবতী? তার স্বামী অভিমন্যু আম্রপট্টলীর বাসিন্দা। বছর হয়ে গেল লীলাবতীকে নিজ গ্রামে বাবার কাছে ফেরত পাঠিয়ে অভিমন্যুর কোনো হদিশ নেই! এদিকে, শ্যামাঙ্গের জন্য হৃদয়ের টান অনুভাব করে লীলাবতী। ইনিয়ে-বিনিয়ে জিজ্ঞেস করে শ্যামাঙ্গের গৃহলক্ষ্মীর কথা। প্রতুত্তরে শ্যামাঙ্গ বলে উঠে,

যে লক্ষ্মী অধিষ্ঠাতাই হলেন না গৃহে,

তাকে গৃহলক্ষ্মী কেমন করে বলি।

উজুবট পেরিয়ে প্রতিমধ্যে এক ঘটনা পরিবেশকে গুরুতর করে তোলে। সপ্তাহ আগে, নিষ্ঠুর সামন্ত হরিসেন মন্দির করার নামে অঞ্চলের হাটগুলোতে কর আরোপ করে। সেদিন, পিপ্পলীর হাটে হরিসেনের প্রধান অনুচর বজ্রসেন ডোমিনীদের সাথে বিরাট তাণ্ডব বাধিয়ে দেয়। ভিক্ষু চেতনানন্দ পরিস্থিতি শান্ত করতে আসলে বজ্রসেন তলোয়ার দিয়ে এক কোপ কাঁধে বসিয়ে দেয় চেতনানন্দের শরীরে। ঘটনার এক পর্যায়ে, ডোমিনীদের আক্রমণে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় বজ্রসেনের সমস্ত শরীর।

ঘটনার প্রতিক্রিয়া গুরুতর আকার ধারণ করল হরিসেনের হাতে। ডোমিনীকে ধরে এনে তার যোনিদেশে উত্তপ্ত লোহার দণ্ড ঢুকিয়ে মৃত্যু কার্যকর করা হয়। নিষ্পাপ শিশুদের হত্যা করে ভিক্ষু চেতনানন্দকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত করা হয়। পিপ্পলী হাটের নরমাংসের গন্ধভরা সেই বিভীষিকা ক্রমশ ছড়িয়ে পড়তে লাগল সর্বত্র।

ক্রমশ ধর্মের ফাঁকে বাংলা ক্রমশ নিমজ্জিত হতে থাকে শোষণের আখড়াতে। চারপাশ থেকে নিপীড়ত বৌদ্ধ ভিক্ষুসহ অসহায় মানুষ প্রাণভয়ে পালানো শুরু করে সেনদের অত্যাচারে। একপর্যায়ে মায়াবতীর স্বামী বসন্তদাসের আগমন ঘটে উজবুট গ্রামে পিপ্পলীর ঘটনার পরপরই।

বসন্ত দাসের মধ্যে অস্বাভাবিক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। সামন্তদের প্রধান শত্রু ভিক্ষু ও যোগীদের সাথে বসন্তদাসের সৌহার্দ্য ক্রমশ পরিস্থিতি জটিল করে এক পর্যায়ে তাকে গ্রাম ছাড়তে বাধ্য করে সামন্ত হরিসেনের দল।

ইতোমধ্যে মুসলিম যমনদের আক্রমনের শিকার হয় উজুবট গ্রাম। যমন শব্দের অর্থ ছিল গ্রিকবাসী। কারণ তারা বেদ মানত না। গ্রিকদের ন্যায় ভারতের পশ্চিমের দেশগুলোর মানুষও বেদাচারী ছিল না। তাই গ্রিকদের মতো প্রাচীন ভারতীয়দের কাছে তারাও ছিল যবন। বাংলা ব্যবহারিক অভিধানের ১০০৬ পৃষ্ঠায়, ‘যবন’ শব্দের অর্থ লেখা হয়েছে গ্রিক দেশের লোক, মুসলমান ও ম্লেচ্ছ।

এই উপন্যাসে দেখানো হয়েছে তুর্কীদের আক্রমনের ফলে সাধারণ জনগনের অবস্থা আরো নিদারুণ হয়ে পড়ে; যারা পত্নী আর কন্যাকে তুলে নিয়ে যায় রাতের আঁধারে ভক্ষণের জন্য। মূলত প্রদোষে প্রাকৃতজন হলো আমাদের অতীতের আয়না, যেখানে প্রতিনিয়ত ভেসে আসে ধর্ম আর শক্তির এক অপার প্রাচীর।

ওয়াকিল আহমেদের মতে,

প্রথমে সেন ও পরে পাঠান আমলে সামাজিক-রাজনৈতিক-ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক পটভূমি পরিবর্তিত হলে সহজিয়া সম্প্রদায়ের বিলুপ্তি ঘটে। ফলে, তাদের ধর্মসাধনা ও জ্ঞানসাধনা রুদ্ধ হয়; সেই সাথে বাংলা সাহিত্য চর্চার পথ রুদ্ধ হয়ে যায়, কেননা ঐ যুগে সহজিয়াগণই বাংলা ভাষার একমাত্র ধারক ও বাহক ছিলেন।

সেনদের সময় থেকে সহজিয়াগণ আক্রমণ আর নির্যাতনের শিকার হয়। জয়দেবের গীতগোবিন্দ তখনই রচনা হয়েছেল। সহজিয়াগণের প্রতি তৎকালীন সেন শাসনের অভিজাতদের তথা সভাকবি, মন্ত্রিদের আচরণ মোটেও শোভনীয় ছিল না। উপন্যাসের এক পর্যায়ে যখন সোমজিৎ উপাধ্যায় হলায়ুধ মিশ্রকে পিপ্পলীর ঘটনা বর্ণনা করে তখনো অন্যায়ের বিচার এড়িয়ে যায় হলায়ুধ মিশ্র তার কথায়।

বহু শতাব্দীর চেষ্টায় বৌদ্ধশক্তি বিনষ্ট করা গেছে—আজ আর কোথাও বৌদ্ধশক্তি বলে কিছু নেই।

বাংলা সাহিত্যের অন্ধকার যুগ (১২০১-১৩৫০) তাই এই জন্যেই বিতর্কিত কারণ নিপীড়নের শুরু মূলত আগেই হয়ে গিয়েছিল। উল্লেখ্য যে, হলায়ুদ মিশ্র ছিলেন লক্ষ্ণন সেনের সভাকবি। তিনি সংস্কৃতি ভাষায় গদ্য পদ্যে মিশ্রিত চম্পুকাব্য ২৫টি অধ্যায়ে রচনা করেন সেক শুভোদয়া নামে। শেখের শুভোদয় অর্থাৎ শেখের গৌরব প্রচারই এর মূল উপজীব্য। এই গ্রন্থে মুসলমান দরবেশের চরিত্র ও আধ্যাত্মিক শক্তির পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে যা বলা হয়ে থাকে পীর মাহাত্ম্যজ্ঞাপক কাব্যের প্রাচীনতম নির্দশন।

শওকত আলীর উপন্যাসে উঠে এসেছে একইসাথে নারীর সংগ্রাম আর প্রতিবাদের সত্তা। তাই তুর্কিদের আক্রমণের পরে যখন চারপাশে আবারো নতুন শোষকদের উত্তাল শুরু হয়, সন্ধ্যাকালে দুরের এক গ্রাম্যহাটে এক সৈনিক বিক্রেতা পৌঢ়ার বিক্রয়লব্ধ পুঁজি না দিয়ে চলে যেতে চায় তখন সেই বৃদ্ধার প্রতিবাদে বাংলার ভূমি গর্জন করে উঠে তা লেখকের বয়ানে পাওয়া যায়,

এদেশে ধ্বংসের কি অবশেষ আছে কিছু? ধ্বংস তো হয়েই আসছে। তুমি ধ্বংসের দিকটা দেখলে, কিন্তু তোমার দেশের এক জননী দস্যু আক্রমন কীভাবে প্রতিহত করতে পারে, সেটি তোমার দৃষ্টিগোচর হলো না।

প্রাকৃতজন অর্থাৎ বাংলার গণমানুষকেই সমষ্টিগতভাবে এই উপন্যাসের প্রোটাগনিস্ট হিসেবে আত্মপ্রকাশ করা হয়েছে। উপন্যাসটির ভাষা প্রাচীন বাংলার প্রাকৃত ভাষার অনুরূপ। মুলতঃ ভাষাশৈলীই এই উপন্যাসের মৌলিকতা আর তার উপরে সযত্ন করে সাজানো হয়েছে আবহমান বাংলার লোকজ ইতিহাস, প্রাচীন সংস্কৃতি আর নৃতত্ত্ব, শিল্প আর শিল্পীর জীবনকথা।

একাদশ শতাব্দীর জীবনাচরণ নিখুঁতভাবে ফুটে উঠেছে সমগ্র উপন্যাসে । ফলে উপন্যাসটি আমাদের মনোজগতে তৎকালীন সমাজের কথা দারুণ ভাবে ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম। সাথে গভীর মানবিকতায় বিশ্লেষণ করে দেখানো হয়েছে সামাজিক সম্পর্ক, সভ্যতার সংকট এবং মানব জীবনের চিরায়ত বিধিবদ্ধ আচার-আচরণ। উপন্যাসের চরিত্রগুলোর মধ্যেও তাই ভেসে আসে এমনি কথা; চিন্তা-ভাবনা, আনন্দ-শোক, আবেগ কল্পনা।

মৃৎশিল্পী শ্যামাঙ্গের উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরতে থাকা, সামন্ত-মহাসামন্তদের দোর্দণ্ড প্রতাপ ও নির্যাতন, কৈবর্তের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ, চণ্ডালদের দ্রোহ, মৃৎ-রমণীদের জীবনের অনিশ্চয়তা মেশানো হাহাকারের যেন এক জীবন্ত মূর্তি শওকত আলীর এই উপন্যাস।

এই উপন্যাসটির শক্তিশালী নারী চরিত্রগুলোর মধ্যে অন্যতম লীলাবতী। নিজ গ্রাম উজুবট আক্রমণের শিকার হওয়াতে লীলাবতী শ্যামাঙ্গকে সাথে নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে পুন্ড্রবর্ধনে এসে পৌঁছায়। ভালবেসে ঘরের স্বপ্ন দেখে কিন্তু বাস্তবিক সমাজ ব্যবস্থা তাকে বারবার চিঁড়ে ক্ষতবিক্ষত করে।

সমাজ, ধর্ম আর প্রথার বেড়াজালে অসহায় লীলাবতীর অন্তর আত্মা কেঁপে উঠে বারেবারে। যবন কেন্দ্রে এসে হতে চায় ধর্মান্তরিত। চিরকাল বঞ্চনার এ জীবন এবার লীলা যেন নিজেই গড়ে তুলতে চায়। শ্যামাঙ্গের প্রতি লীলার সেই উক্তি ভেসে আসে মানসপটে,

‘আমি তোমার পুত্তলিটি নই শ্যামাঙ্গ, আমি জীবন্ত নারী— আমার স্বামী চাই, সংসার চাই, সন্তান চাই— ঐগুলিই আমার ধর্ম, অন্য ধর্ম আমি জানি না— আমাকে তুমি প্রকাশ্যে বিবাহ করো’।

উপন্যাসটির আরেকটি রহস্যময় চরিত্র অভিমন্যু দাস, লীলাবতীর স্বামী। যে মানসিক বিকারে আক্রান্ত। ফুলশয্যার রাতে নববধূকে বলে সে নারী বিশ্বাস করেনা। সেই অভিমন্যু দাসই একসময়ে গিয়ে হরিসেনের সেনাদলে যোগ দিয়ে উজুবটে লীলাবতীদের গ্রাম তছনছ করে ধ্বংসাত্নক খেলায় মেতে উঠে। চাটুকারিতা তার রন্ধে রন্ধে প্রবাহিত।

একসময় যখন তুর্কি যবনদের আক্রমণে পুরো বাংলার জনপদ বিপযস্ত; তখন অভিমন্যু দাস ঠিকই বহিরাগত তুর্কি যবনদের সাথে মিশে পৈশাচিকতায় মেতে উঠে। যার নিষ্ঠুর হাতে বলি হয় শ্যামাঙ্গ। আর এভাবেই চিরকাল শাসকের হাতে অসহায় সত্তার বিমূর্ত ছাঁয়া হয়েই উপন্যাসে চরিত্রগুলো উঠে এসেছে।

একটা বারবার হাতবদল হওয়া সমাজে ব্যাক্তি মানুষের রাজনৈতিক স্বাধীনতা আর অর্থনৈতিক মুক্তি দুটোই ছিল জরুরি, যেটা শওকত আলী প্রতিনিয়ত বোঝাতে চেয়েছে উপন্যাসের সাধারণ জনগণের ছাঁয়াতে। অথচ শোষকের হাতে প্রতিনিয়ত বলি হয়ে যায় সমাজের সবচেয়ে বড় জনগোষ্ঠীর শ্রম; মর্যাদা প্রতিনিয়ত লুণ্ঠিত হতে থাকে আর বর্ণের ফাঁদে পড়ে প্রতিনিয়ত মানুষ হয়ে যায় অচ্ছুৎ-অস্পৃশ্য জনগোষ্ঠী।

শোষকের রূপ চিরকালই এক, তাই উপন্যাসের শুনতে পাই,

কাক কি স্বজাতির মাংস ভক্ষণ করে?

ধর্ম-বর্ণ বিচারে মনুষ্যত্বের বাণী যখন নীরবে মাথা ঠুকছিল বিচারের প্রহসনে, তখন শ্যামাঙ্গ তার শিল্পের ঘোরে বিভোর ছিল । শিল্পের টান শ্যামাঙ্গকে করেছিল ঘরছাড়া । কিন্তু শোষণ কখনো শিল্পের পৃষ্ঠপোষক হতে পারেনি। পারেনি বলেই শ্যামাঙ্গের মত মৃৎশিল্পীকে জীবিত থাকার অধিকার দেয়নি ঐ সময়ের সমাজ-ইতিহাস!

কিন্তু শিল্পকলার মৃত্যু হয়নি তার সাক্ষী এখনো সোমপুর বিহারের কর্ম। দারিদ্রের আঘাতে যখন অন্নের চাহিদাই প্রাধান্য পায়, তখন শ্যামাঙ্গ একইসাথে জীবন-জীবিকা ও শিল্পকে বাঁধতে চেয়েছিল শৈল্পিক নয়নে।

এই উপন্যাসে বৈপ্লবিক চরিত্রগুলোর মধ্যে মিত্রানন্দ অন্যতম। রাজা যখন ভোগ বিলাসে মত্ত হয়ে যায়, রাজ্যে নিয়ম শৃঙ্খলা অন্ধকারে নিমজ্জিত হতে দেখা যায়। অনাচারে নিমগ্ন হয় সামন্ত-মহাসামন্ত আর তাদের শক্তি দ্বিগুণ হয়, তারা ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করে নিজেদের শাসন-শোষণ কায়েম করে, যার ফলে প্রজাসাধারণ হয়ে যায় অবাঞ্ছিত, এভাবেই ইতিহাস সাক্ষী প্রত্যেকটি রাজত্ব ধ্বসে পড়েছিল।

ঠিক তেমনভাবে সেন সামাজ্যের পতনও ত্বরান্বিত হয়। বাংলার প্রাকৃতজনের লেখক শওকত আলী (১৯৩৬-২০১৮) ইতিহাস আশ্রিত সেন বংশের সর্বশেষ রাজা লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বকালকে থিম করে ‘প্রদোষে প্রাকৃতজন’ (১৯৮৪) উপন্যাসটি রচনা করে তেমনি এক চিত্র আমাদের সামনে অঙ্কন করেছেন। তাঁর জন্ম পশ্চিম বাংলার পশ্চিম দিনাজপুর জেলায় রায়গঞ্জে, প্রথম উপন্যাস পিঙ্গল আকাশ। বাংলা ছোটগল্পে বিশেষ অবদান রাখার জন্য এই বর্ষীয়ান পেয়েছিল বাংলা একাডেমি পুরষ্কার ১৯৬৮ সালে।

ইতিহাস, নৃতত্ত্ব আর সমাজতত্ত্বের বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রদোষে প্রাকৃতজন তাঁর অমর সৃষ্টি। আর এভাবেই মৌলিক সত্তার এই লেখক উপস্থাপন করেছেন আমাদের শেকড়ের কথা, পূর্বপুরুষের কথা!

Feature Image: jaijaidin Referrences: 01. বাংলা ভাষা ও সাহিত্যঃ জিজ্ঞাসা -ড. সৌমিত্র শেখর 02. চর্যাগীতি পদাবলী: চর্যাপদাবলীর পুঁথি বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাগানের সঙ্কলন-সুকুমার সেন 03. ওয়াকিল আহমেদের সাক্ষাৎকার।